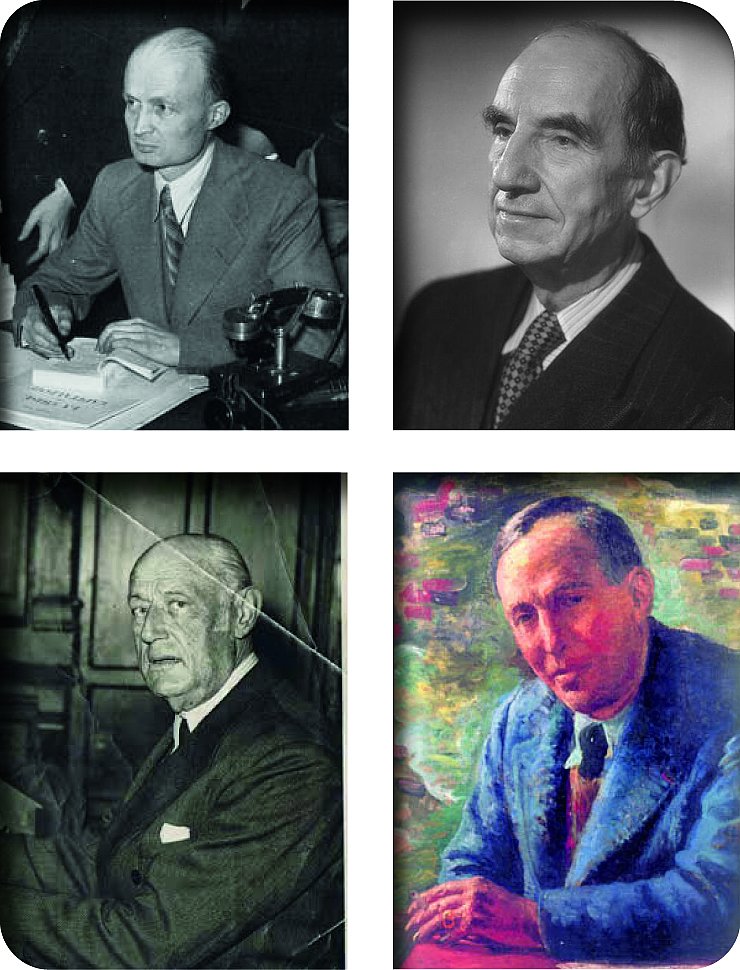

QUI sont-ils ? Épisode 14

14e épisode de notre série sur les personnages historiques. Ils ont donné leur nom à une avenue, une rue, ou une place de notre territoire. Des noms qui nous sont devenus familiers au fil du temps, mais dont nous ignorons tout ou presque. Partons à la découverte de ces hommes au parcours souvent hors du commun.

Ermend Bonnal

Une rue lui rend hommage à Bayonne, entre l’avenue Maréchal Soult et le boulevard d’Aritxague. Né à Bordeaux en 1880, Joseph-Ermend Bonnal, connu sous le nom d’Ermend-Bonnal, est un musicien complet : organiste, pianiste, chef d’orchestre et compositeur. Formé au Conservatoire de Paris, il y reçoit un premier Prix d’orgue en 1904. Élève de Tournemire, il devient son suppléant à la basilique Sainte-Clotilde avant de lui succéder à ce prestigieux poste. Directeur du Conservatoire de Bayonne, il y fonde les « Concerts Rameaux » et redonne vie à l’orgue de l’Église Saint-André dans le Petit Bayonne. Compositeur prolifique, il écrit pour l’orgue (notamment les Paysages euskariens et Media Vita), le chœur (Adon Olam), la musique de chambre, le ballet et même le ragtime sous le pseudonyme de Guy Marylis. Ermend-Bonnal meurt dans sa ville natale en 1944. Son œuvre, entre tradition et modernité, reste une référence dans le répertoire organistique français.

Jules Supervielle

Plusieurs voies béarnaises sont baptisées de son nom, ainsi que le Lycée français de Montevideo (Uruguay) et celui d’Oloron Sainte Marie. Né à Montevideo en 1884, il est le fruit de l’union d’un père béarnais et d’une mère basque. Ses parents en visite à Oloron Sainte Marie perdent la vie alors que Jules est encore très jeune. Il grandit ainsi entre l’Uruguay et la France, porté par une double culture qu’il intégrera profondément à son œuvre. Dès l’adolescence, il écrit en secret, influencé par les grands romantiques français. Très tôt, il publie ses premiers recueils de poèmes, avant de s’imposer dans la littérature avec

Débarcadères (1922) puis Gravitations (1925). Poète de l’intime et du mystère, il se tient à l’écart du surréalisme, préférant une poésie habitée, tournée vers l’homme, le monde et les forces invisibles. Exilé en Uruguay pendant la Seconde Guerre mondiale, ruiné mais toujours actif, il publie contes, pièces et traductions, marquant les lettres françaises par son originalité. Élu prince des poètes en 1960, peu avant sa mort à Paris, il laisse une œuvre riche et discrète, célébrée par la Pléiade et honorée par le Prix Jules-Supervielle. Son écriture, pleine de souffle et de clarté, résonne encore aujourd’hui chez de nombreux poètes contemporains.

Joseph Peyré

Le Collège de Garlin porte son nom, ainsi qu’une rue à Pau, Lembeye et Aire sur l’Adour (40). Une salle lui rend également hommage au Palais Beaumont de Pau. Né en 1892 dans le petit village béarnais d’Aydie, Joseph Peyré a bâti une œuvre puissante et singulière, marquée par le goût de l’ailleurs et l’exaltation de l’homme face aux éléments. Formé à la philosophie et au droit, il se détourne rapidement du Barreau pour embrasser le journalisme, puis la littérature, soutenu par Francis Carco et Joseph Kessel. Son œuvre, riche de plus de quarante ouvrages, s’organise autour de trois grands axes : le désert saharien (L’Escadron blanc), la tauromachie espagnole (Sang et Lumières) et la haute montagne (Mont Everest). Sans jamais avoir été alpiniste, il est salué pour sa capacité à rendre l’âpreté du réel. Profondément attaché à sa terre natale, il chante le Béarn et le Pays Basque dans plusieurs récits sensibles. Discret, l’écrivain refuse les mondanités littéraires et laisse une empreinte durable. Officier de la Légion d’honneur, il meurt en 1968 à Cannes. Aujourd’hui encore, l’œuvre de cet aficionado convaincu, épris d’espace, de silence et de grandeur, est célébrée en France et en Espagne.

Jacques Dyssord

Une rue dans sa ville natale lui rend hommage et une stèle au Jardin des Poètes à Paris est érigée en sa mémoire. Né en 1880 à Oloron-Sainte-Marie, Jacques Dyssord, de son vrai nom Édouard Moreau de Bellaing, choisit très tôt la voie de la poésie, contre l’avis familial. À Paris, il s’impose dès 1909 avec Le Dernier Chant de l’Intermezzo, salué par les milieux littéraires. Amoureux des nuits parisiennes, il fréquente Apollinaire, Jammes, Carco ou Supervielle. Poète, romancier, essayiste, Dyssord mêle fantaisie, ironie et douleur dans une œuvre marquée par l’élégance désenchantée. Robert Sabatier le qualifie de « poète fantaisiste », sensible et désabusé, non loin de Cocteau ou Salmon. Sous divers pseudonymes, il collabore à de nombreuses revues, nourrissant son œuvre de voyages, d’histoire et de son Béarn natal. Mais son engagement dans la presse collaborationniste durant l’Occupation ternit sa fin de carrière : il figure sur la liste noire du Comité national des écrivains en 1944. Retiré de la vie littéraire, il meurt en 1952 à Villejuif. Cet écrivain au destin contrasté demeure une voix singulière de la poésie française du XXe siècle.