QUI sont-ils ? Épisode 13

Épisode 13 (SPÉCIAL SPORT) de notre série sur les personnages historiques. Ils ont donné leur nom à une avenue, une rue, ou une place de notre territoire. Des noms qui nous sont devenus familiers au fil du temps, mais dont nous ignorons tout ou presque. Partons à la découverte de ces hommes au parcours souvent hors du commun.

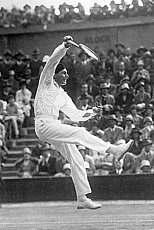

Jean Borotra

Une allée à Arbonne porte le nom du champion. Né à Biarritz en 1898, Jean Borotra est l’un des plus grands tennismen français du XXe siècle. Il découvre le tennis à 14 ans lors d’un séjour en Angleterre, alors qu’il ne connaissait jusqu’alors que la pelote basque. Il commence à jouer instinctivement, en renvoyant les balles à mains nues. Surnommé « Le Basque bondissant » pour son style acrobatique et sa vivacité sur le court, il remporte Wimbledon (1924, 1926) et Roland-Garros (1931), intégrant la légende des « Quatre Mousquetaires » aux côtés de René Lacoste, Henri Cochet et Jacques Brugnon. Doté de grandes qualités athlétiques, il devient un volleyeur remarquable, jouant un tennis d’attaque basé sur une montée rapide au filet, où son anticipation et sa détente le rendent très difficile à passer. Héros de la Première Guerre mondiale, il mène une double carrière de sportif et d’ingénieur. Polytechnicien, il devient dirigeant d’industrie tout en poursuivant sa passion du tennis, qu’il pratique jusqu’à un âge avancé. Sous le régime de Vichy, il occupe le poste de commissaire général à l’Éducation physique, poste controversé qu’il quitte en 1942. Arrêté par la Gestapo, il est déporté au camp de Sachsenhausen puis au Château d’Itter en Autriche, d’où il contribue héroïquement à la libération du site en mai 1945. Jean Borotra est décédé en 1994 à Arbonne. Homme aux multiples facettes, il incarne une certaine idée de la France, sportive et élégante.

Arnaud Massy

Une rue de Ciboure lui rend hommage. Né à Biarritz en 1877, Arnaud Massy débute comme mousse sur un sardinier avant de devenir caddie, puis professeur au Golf Club de Paris. Grâce au soutien d’un banquier écossais, il part se former en Écosse, berceau du golf, et devient professionnel en 1899. Gaucher à ses débuts, devenu droitier, Massy entre dans l’histoire en 1907 en remportant l’Open britannique : il reste à ce jour le seul Français à avoir soulevé le prestigieux Claret Jug. Vainqueur de plusieurs championnats en France, il bat également James Braid lors d’un match de légende en 1907. Blessé à Verdun en 1916, il reprend malgré tout la compétition. Dans les années 1920, il enseigne dans plusieurs clubs du Sud-Ouest et défie les meilleurs aux États-Unis, battant notamment Bobby Jones, le créateur du Masters. Auteur du premier livre français sur le golf (Le Golf, 1910), le Biarrot termine sa carrière comme conseiller du sultan à Marrakech. Il meurt en 1950 à Étretat, laissant un héritage majeur. Il est enterré au cimetière de Newington à Édimbourg en Écosse, sa patrie d’adoption, aux côtés de sa famille. Arnaud Massy reste une figure tutélaire du golf français.

Roger Lapébie

Plusieurs lieux en Gironde sont baptisés de son nom, ainsi qu’une voie verte entre Bordeaux et Sauveterre de Guyenne. Né à Bayonne en 1911, Roger Lapébie découvre le cyclisme à Talence, près de Bordeaux, où sa famille s’installe. D’abord passionné par la course à pied, il se tourne vers le vélo à 14 ans, remportant très tôt ses premières victoires. Professionnel dès 1932, il s’impose rapidement comme un coureur complet : puissant rouleur, sprinteur efficace et descendeur audacieux. Champion de France en 1933, il brille aussi sur le Tour de France, remportant neuf étapes et montant sur le podium en 1934. Son heure de gloire arrive en 1937 lorsqu’il remporte le Tour de France, le premier à se disputer avec dérailleur. Une édition marquée par la chute de Bartali et l’abandon polémique de l’équipe belge. Blessé gravement en 1939 à l’arrivée de Bordeaux-Paris, il doit mettre fin à sa carrière. Il rebondit en ouvrant un magasin de vélos à Bordeaux, avant de devenir restaurateur, puis ouvrier, tout en restant lié au cyclisme jusqu’à un âge avancé. Surnommé « le Pétardier » pour son tempérament, ou « le Placide » selon l’humeur, Lapébie a marqué son époque par son talent et sa ténacité. Il s’éteint en 1996 à Pessac à l’âge de 85 ans, laissant le souvenir d’un coureur d’exception.

Harry Owen Roë

Une rue et un parking de Bayonne portent son nom, entre la Nive et le Stade Jean Dauger. Né en 1886 à Taibach (Pays de Galles), Harry Owen Roë devait devenir professeur. Finalement docker, il s’illustre rapidement au rugby en tant que demi d’ouverture au club de Penarth RFC. Repéré lors d’un match contre une équipe française, il attire l’attention de l’Aviron Bayonnais, en quête d’un leader après le départ d’Alfred Russell. Le gallois arrive à Bayonne en 1911, à 25 ans, avec sous le bras l’ouvrage The Modern Rugby Game de son compatriote Gwyn Nicholls. Il prend la double casquette de coach et de joueur. Le stratège impose rapidement un style audacieux et collectif, forgeant l’identité du club. En 1913, il mène Bayonne au titre de champion de France. Durant la Grande Guerre, il reprend le jeu malgré les pertes humaines du club. Marié à une Basque, Roë s’installe définitivement à Bayonne, où il adopte la langue et la culture locales. Réfugié un temps sur sa terre natale durant la Seconde Guerre mondiale, il revient dès que possible. Décédé en 1962 à Bayonne, Harry Owen Roë laisse l’image d’un pionnier respecté, Gallois de naissance, Bayonnais de cœur.