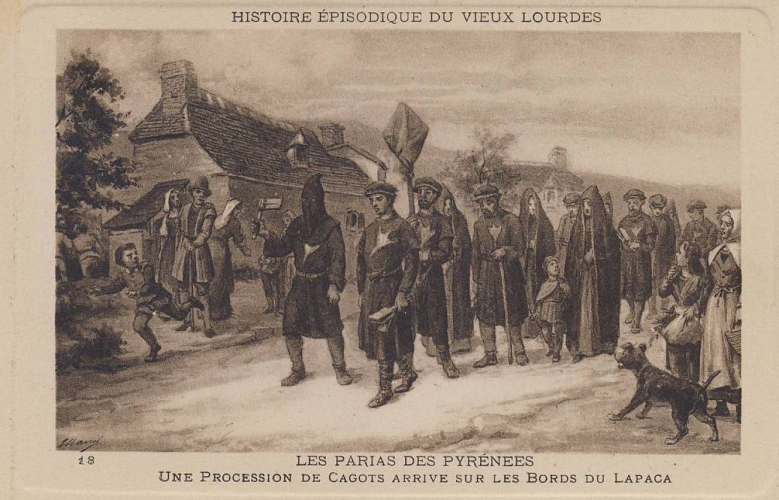

Les CAGOTS, la ségrégation invisible

Méprisés, isolés, redoutés sans raison, les Cagots ont été exclus de la société pendant des siècles dans le Sud-Ouest. Une ségrégation aussi durable qu’injustifiée. Retour sur l’histoire de cette mystérieuse caste.

Durant près de huit siècles, les Cagots ont été relégués à la marge dans de nombreuses communes du Pays Basque, du Béarn, de la Gascogne et du nord de l’Espagne. Rien, pourtant, ne permettait de les distinguer physiquement, culturellement ou religieusement des autres habitants. Ils parlaient la même langue, allaient aux mêmes offices religieux, et vivaient parfois dans les mêmes villages. Mais leur simple appartenance à cette catégorie sociale « à part » suffisait à leur imposer un quotidien de restrictions et d’humiliations.

On leur interdisait de posséder certaines terres, d’épouser des personnes extérieures à leur groupe ou d’exercer certains métiers considérés comme nobles. Les Cagots étaient tolérés dans la société uniquement pour leurs compétences dans des activités manuelles : charpente, couverture, menuiserie, tonnellerie… mais ils devaient en rester là. Dans les églises, ils entraient par une porte secondaire, occupaient un espace réservé, utilisaient un bénitier séparé. Un signe distinctif, souvent une patte d’oie cousue sur la poitrine, les désignait publiquement. Cette exclusion n’était ni ponctuelle ni accidentelle : elle était codifiée, acceptée, reproduite de génération en génération, jusqu’à devenir une norme.

Un mystère persistant

Malgré des siècles d’hypothèses, l’origine des Cagots reste une énigme. Certains y voient les descendants de lépreux, d’hérétiques oubliés, ou d’envahisseurs goths soumis à la répression. D’autres penchent pour une exclusion sociale née de métiers manuels mal considérés ou d’un statut d’étrangers assimilés et jamais pleinement intégrés. Aucune de ces pistes n’est réellement confirmée par l’histoire.

Ce qui frappe, c’est l’absence de justification concrète à cette marginalisation. Il ne s’agissait pas d’un peuple distinct ni d’un groupe religieux ou politique. Simplement, une partie de la population fut désignée comme « autre », et cette désignation perdura des générations durant, nourrie par l’ignorance, la peur, et la méfiance transmise.

Une mémoire effacée

Les premiers textes condamnant officiellement cette ségrégation datent de l'époque où les droits humains n’étaient encore qu’un idéal lointain. Mais les édits royaux ou les décisions des parlements locaux restèrent longtemps lettre morte. Ce n’est véritablement qu’avec la Révolution française et ses principes d’égalité que les Cagots ont été reconnus comme citoyens à part entière. Pourtant, même après cela, dans certains villages, les mentalités ont mis plusieurs décennies à changer.

Progressivement, le terme « Cagot » est tombé en désuétude. Les familles concernées ont souvent tenté d’effacer cette partie de leur identité, en modifiant leur nom de famille ou en s’éloignant de leur village d’origine. La mémoire collective, elle aussi, a fini par oublier. Aujourd’hui, seuls quelques musées, des plaques commémoratives ou des noms de rues témoignent de cette histoire longue et silencieuse. À Sauveterre-de-Béarn, l’église témoigne silencieusement de cette époque par sa « porte des cagots ».

Depuis quelques années, chercheurs, écrivains et associations font revivre ce passé occulté. Car cette exclusion fondée sur l’irrationnel, cette peur de l’autre sans fondement objectif, résonne encore aujourd’hui. L’histoire des Cagots rappelle que toute société peut engendrer un mécanisme d’exclusion arbitraire. Et que l’effacement d’une mémoire ne signifie jamais qu’elle n’a pas existé.